秋田県立大館桂桜高等学校は、普通科、生活科学科、 機械科、電気科、土木・建築科を有する全日制の総合制高校です。進学・就職いずれの進路にも対応しながら、進路指導を行っています。2025年度より教員の業務負担軽減と進路指導の質向上のために、NOLTYスコラ 副担任mirAI 志望理由書作成サポート(以下、副担任mirAI)を導入。学年主任の先生に実際に副担任mirAIを触ってみた感想、生徒の様子などをお聞きしました。

お話を聞いた先生:3学年主任の先生

教員の業務負担に課題

志望理由書の作成やチェックには多くの時間と労力が必要です。本校では実業系の学科は専門の先生が、普通科は職員全体で分担しながら指導していますが、最終的に担任がクラスの30~35名の生徒の志望理由書すべてに目を通します。

適切な文章かどうかだけでなく、表現、内容が進学先・就職先の求めるものに合っているか、細かな確認も求められます。その分、やり取りの回数も増え、教員の負担も増しています。

副担任mirAIは、ある程度のレベルまで、志望理由書の作成や添削を先生の代わりに担ってくれる点が大きな魅力です。生徒が自分で考えて入力した文章に対して、副担任mirAIが論理的に整理・添削してくれるので、一つひとつつなぎ合わせるだけでも、かなりまとまりのある文章が出来上がります。私たち教員は“最後の仕上げ”として表現をより良くするアドバイスだけに集中できるようになります。やはり教員にしかわからない、生徒一人一人個性や強みなど、AIだけではカバーしきれない“人間味”の部分があります。最終的にはその部分を私たち教員が補い、本人の良さを最大限に引き出せれば、進学先・就職先のマッチングもより良いものになると考えています。

深い自己分析のきっかけに

私も、ある企業名を入力して、高校生になったつもりで副担任mirAIを試してみたのですが、正直なところしつこいほど深く質問されて、自校の生徒たちには大丈夫かな?と最初は思いました。

でも、考えてみると、これまでも生徒には「何度も書き直しながら、苦しんで自分の言葉を生み出してほしい」という思いで関わってきたので、担任mirAIが粘り強く問いかけてくれることで、生徒自身が自分自身を深く振り返り、見つめ直す良い機会になると感じました。

私たち教員も、一人一人に深く介入したくても、どうしても限られた時間や人手の壁があります。そうした意味でも、副担任mirAIを活用する価値は非常に大きいと思います。

進学も就職も「やりたいこと」「なぜ」「将来」をどうつなげるかが大切

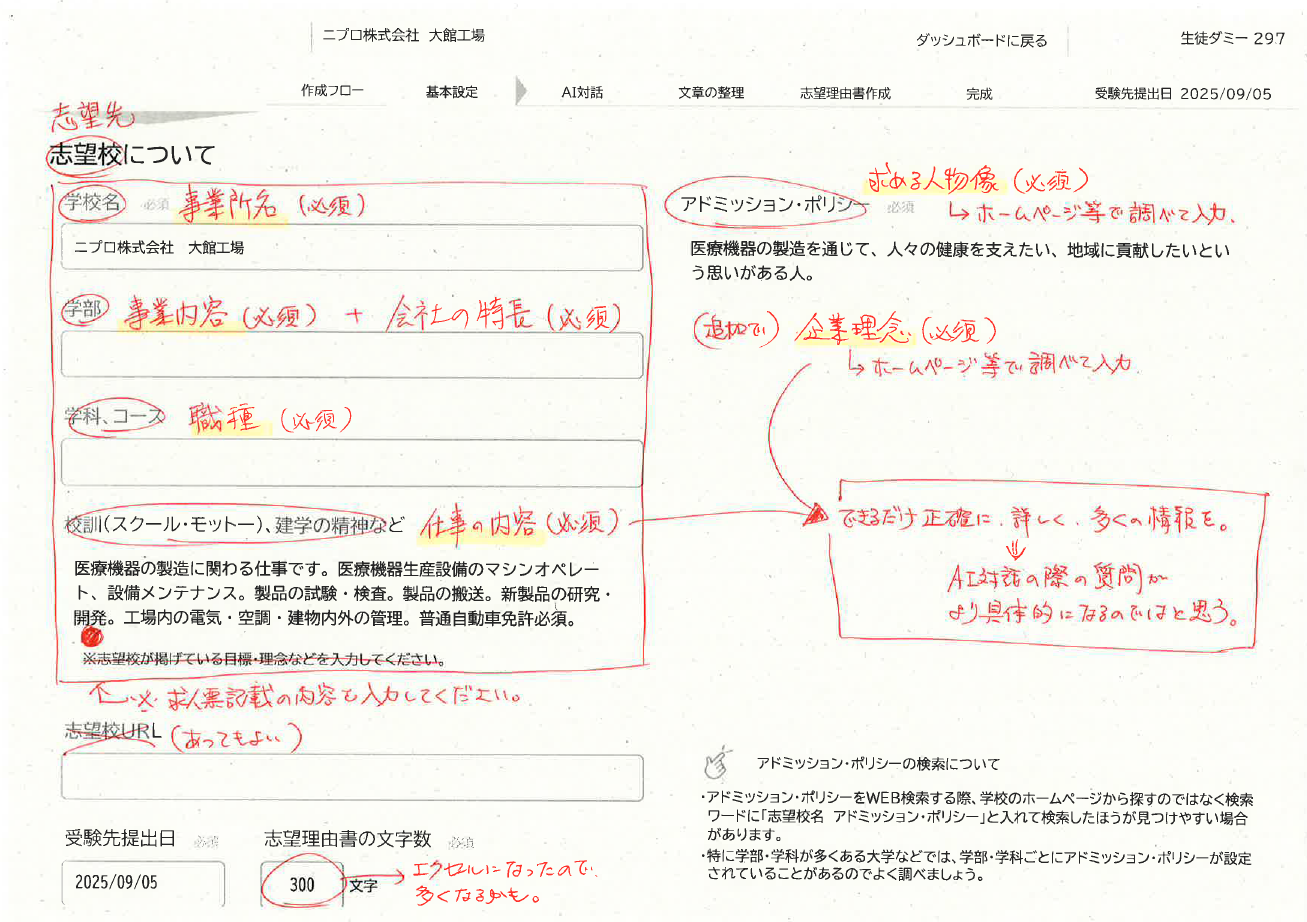

例年、進学と就職希望の生徒が半々くらいで、今年度はやや進学希望が多い状況です。 副担任mirAIはインターフェイス自体は進学向けに設計されているため、就職希望者にも活用できるのか、当初は半信半疑でした。しかし、 実際に試してみると、入力された内容にきちんと合わせて副担任mirAIが対話を返してくれることがわかりました。たとえば、学校名に企業名を入力すると、「株式会社○○を目指した理由は何ですか?」といったように質問してきます。こちらが「自分は○○を作りたいからこの会社を希望しました」と答えると、「では、その会社でどんなことを作りたいか、どう貢献していきたいか?」と、自然に掘り下げて質問してくれます。進学・就職で大きな違いはなく、うまく活用できると感じました。

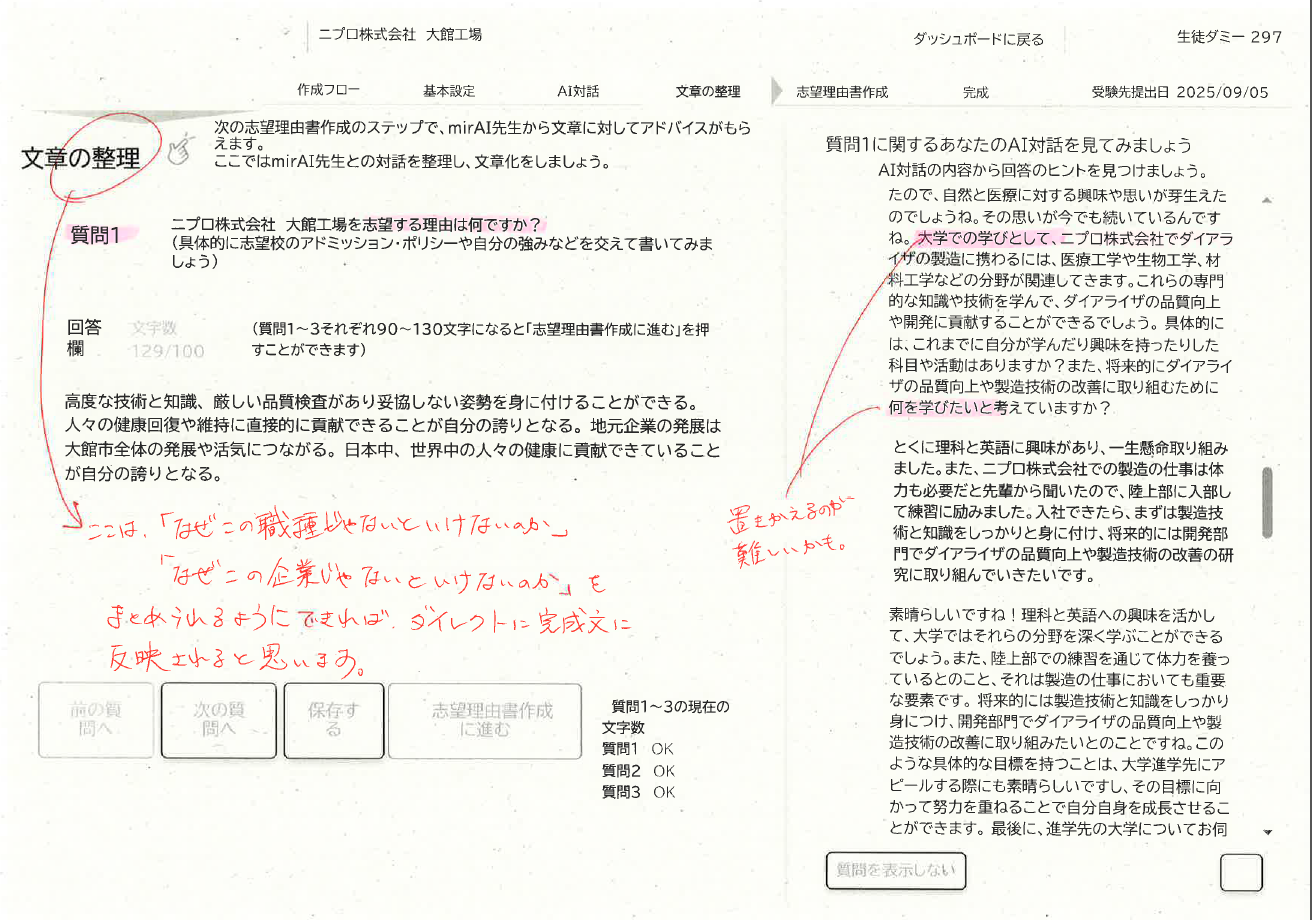

▲(先生が実際に就職希望者向けに作成した資料)

結局のところ、自分のやりたいことや目指すことがあって、それを「なぜ選んだのか」「今後どうつなげていきたいか」をしっかり考える――そのプロセスは進学も就職も大きくは変わりません。副担任mirAIは、そのプロセスを整理し深掘りする手助けとなると実感しています。

実際に副担任mirAIを使ってみて、自己分析から将来を考えるという部分や、問いかけの内容については、就職希望の生徒にも十分対応できるという印象を持ちました。一通り志望理由書の作成まで試しましたが、途中で「その企業は?」という質問が「その学校は?」や「その学校を卒業した後どう社会で活躍しますか?」といった進学向けの表現で表示される場面もありました。ただ、そういった部分もあまり深く気にせず、必要に応じて自分で読み替えて入力を進めていけば、問題なく文章を作ることができました。最終的には、それらをつなぎ合わせて十分使えるレベルの志望理由書に仕上げることができたので、「これならいける」と手応えを感じました。

志望先の企業・学校研究の大切さを改めて実感

生徒たちの中には、目指す企業や進学先がすでに決まっていて、求人票やホームページなどから情報を集めてAI対話を進めている生徒もいます。就職希望の生徒であれば、求人票の情報を見ながら、入力を進めていく様子も見られました。

特に初期設定で入力が必要な「求める人物像」など、求人票には書かれていないようなポイントについては、自分でしっかり企業のホームページや案内資料を隅々まで調べて探し出す必要があることを生徒たちには繰り返し伝えています。企業のホームページに「求める人物像」というタイトルでハッキリ書かれていることは意外と少なく、内容から自分で読み取る力が求められます。実際、生徒からも「どこを見ればいいですか?」という質問が何件かありましたが、私は「社長のメッセージや挨拶のページもしっかり読んでみたら?」とアドバイスしています。そこには必ず何らかのヒントやキーワードが含まれているものです。

細かいところまで情報を集めるほど、AIの質問や対話もより深いものになります。大切なのは、「見つからないから終わり」にせず、「内容をよく読み、手がかりを探してみる姿勢」です。そうした細かな作業が、自己分析や志望理由の深掘りにつながっていくと感じています。

今回は副担任mirAIのようなツールを活用する中で、「正しい内容を入力してAIと質の高い対話をするためには、自分で企業研究・学校研究をしっかりやらなければいけない」という点を生徒も実感しているようです。生徒自身で企業や学校について調べ直し、深く考え直す機会になっていることは、このツールの大きな効果だと感じています。

AI活用でも「自分の言葉」が必要と実感した生徒の様子

進学希望先がすでに決まっている生徒が実際にAI対話を使って志望理由作成を進めている様子がありました。その生徒にAI対話の感想を聞くと、「結構いろいろ質問されますね」と答えてくれました。そして、「AIが全部考えてくれるのかと思ったけど、やっぱり自分で質問に答えて、自分の言葉で入力していかないと進まないんですね」と話していました。

この生徒は、「自分でしっかり考えて言葉を生み出さないと、進度も上がらないし、完成にも近づかない」ということを実感したようです。この感触は他の生徒も同じように持つだろうと感じました。「苦しいけれど、自分で考え抜いた内容だからこそ、確かなものになる。だからこそ入試本番や面接でも、しっかり自分の言葉で話せる力につながる」と思っています。

志望理由書づくりと面接対策を「つなげる」

志望理由書の作成と、履歴書作成や面接対策は、本来切り離すものではなく、しっかりつなげて指導したいと考えています。今回、生徒自身がAI対話を通して苦しみながら自分の志望理由を「生み出した」経験こそが、その後の面接練習にも活きてくるのではないか、と期待しています。

志望理由書を書いてすぐに面接練習に入れば、「あ、こんなこと自分は考えていたのか」「こんなふうに言語化していたのか」と、内容を自分の中で再確認しながら話せるようになるはずです。その経験がアウトプットとしてしっかり定着し、“はっきりした理由”として説得力も増すはずです。 このプロセスを経ることで、面接練習もゼロからのスタートではなくて、一歩進んだ段階から取り組めるのではないか、という期待を持っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

NOLTYスコラ 副担任mirAIの詳細はこちら 機能の詳細を紹介した資料をダウンロードいただけます。