先生の声

.jpg)

(写真右)教務主任

わかりやすさとレイアウトが導入の決め手

本校の探究学習は、毎年担当の教員がプログラムや段取りを考えて進めていましたが、探究活動をより効果的に進めるためには、軸となるようなテキストがある方が良いのではと考えるようになりました。探究の基本姿勢や、一つひとつのステップを計画的に進めるためのガイドラインが必要だと思ったからです。

リサーチしている中でNOLTYスコラ 探究プログラムがあることを知り、ホームページからお問い合わせしたのが始まりです。いくつかのテキストを比較検討した結果、NOLTYスコラ 探究プログラム 基本編(以下、基本編)は内容がわかりやすく、視覚的にも自然と頭に入ってくるレイアウトだったため、導入を決めました。テキストの装丁も非常に良く、分厚い画用紙のようなしっかりとした作りなので、持ち運びしやすく、ノートとしても使いやすいです。余白が多く、自由に書き込めるのもいいですね。中学生でも高校生でも、各々のレベルに応じて使いこなせると思います。

探究の基礎が学べるバランスの取れた教材

また最低限抑えておくべきポイントが明確に示されている点が非常に良いと感じています。一般的なテキストは多くの情報を盛り込みがちですが、このテキストは、必要最低限の内容に絞ってあります。これにより、どの教師が使用してもその色が出過ぎず、生徒それぞれが自分の色をつけて探究を進められます。探究の面白さというのは、外側の肉付けや色付けの部分です。基盤がしっかりしていることで、生徒たちが自由に方向性を見つけやすくなっています。このテキストは非常にバランスが取れており、生徒が探究の基盤をしっかりと学びながら、個々の興味に応じた深め方を自由にできるようになっていると思います。

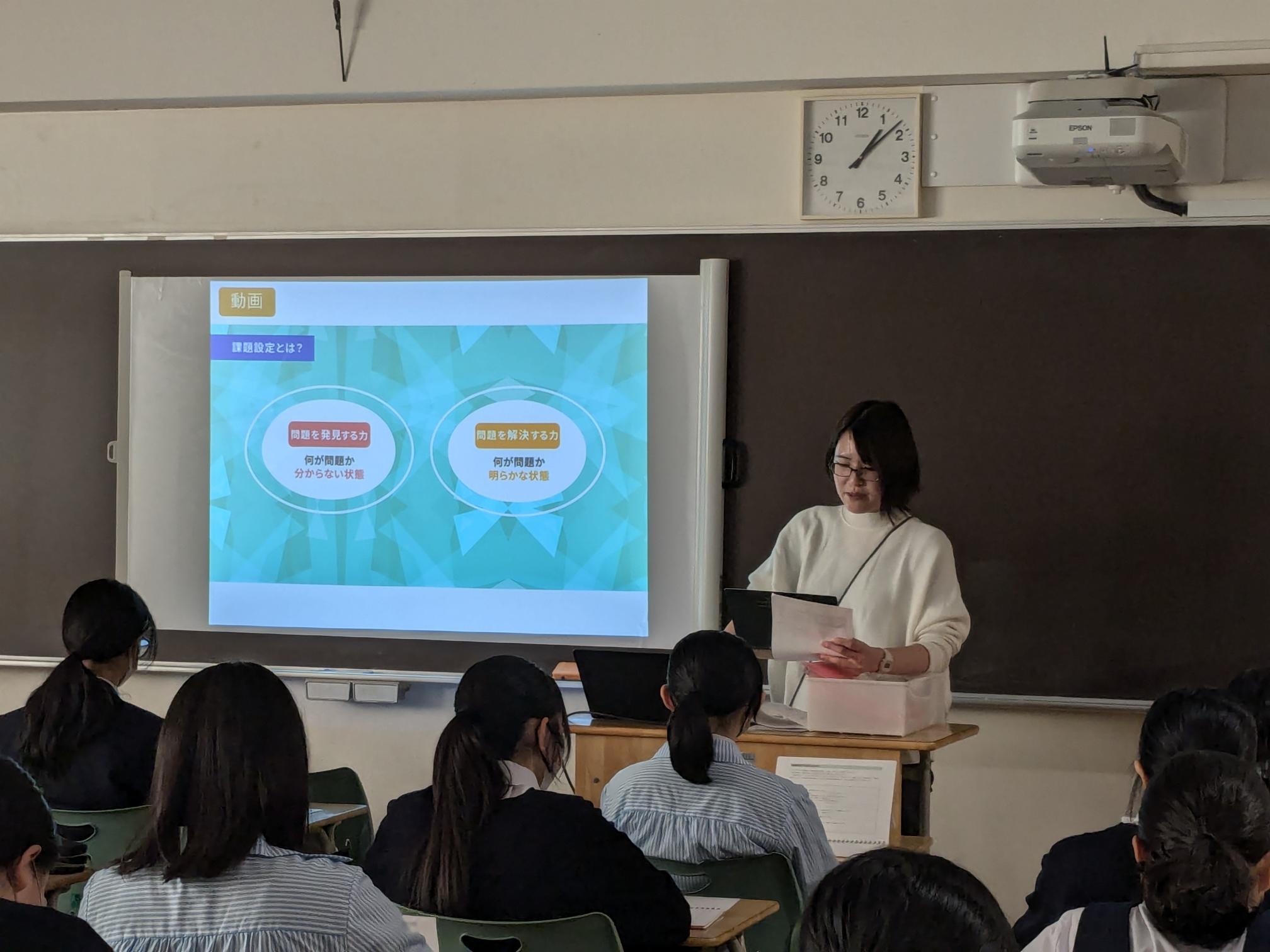

教員用の指導書、動画の活用によって統一感のある授業展開が可能に

本校では、クラス担任制ではなく、学年全体での共同担任制を採用しています。中学2年生の担任は6名おり、総合の時間の担当も週ごとに交代しています。そのため、どの教科の教師が、どのクラスを担当するかは日によってローテーションで決まります。そうなると、教員の足並みを揃えることがとても大切です。何か一本の指導方針を持って全体をリードする存在がいないと、生徒が混乱しかねません。そこで、今回使用しているテキストとその付属の指導書や動画が非常に役立っています。動画を見せることで、全員が同じ情報を基に授業を計画しやすくなり、どの教員が教えても統一感のある授業展開が可能になります。担当の教員は、指導書を基に動画を見せる部分やペアワークの時間など具体的な授業計画書を作成し、他の教員に共有しています。ほとんどの材料が整った状態で提供されているので、私たちはそれを1コマ50分の授業時間に合わせて調整するだけです。その点でも、このテキストは非常に助かっていますし、教える側にとっても非常にわかりやすいと感じています。

また教える側として、今までは生徒たちに探究活動のノウハウを系統立てて教えるための道筋をもっと丁寧に示していきたいと感じていました。このテキストがあると、生徒に対して「ここにこれがあるからこうやって進めていこう」と具体的に道筋を示すのが容易になります。全員に同じことを伝えるのは難しいですが、テキストにその流れが明確に書いてあるので、見せながら説明ができます。生徒たちも迷った時に戻る場所を確認でき、安心感が高まっているようです。

基本編は探究活動における良いスタートとなる

今までも教科に基づいたテーマを設定し、学んだことをまとめるような探究の事前活動は行っていましたが、自分でテーマを決めて問題を発見し、それを解決していく手順を理解するのは難しいと感じていました。このテキストは、例えば「理想の自分にどう繋がるか」といった具体的な形式で書かせることで、アイデアを出しやすくなり、手順もわかりやすく、多くの生徒にとって助けになったと思います。特にテキストの形式が「今の自分と将来の理想の自分」を設定するようになっているので、自由にテーマを設定するよりも取り組みやすいと感じました。しかし、一部の生徒にとっては、自分と関連させるテーマ設定が難しい場合もありました。そうした生徒は、中学3年生でより自由に探究活動ができるようになるので、中学2年生の段階で自分自身を軸に深めることは良いスタートだったと思います。

生徒自身も納得感を持って授業を進めることができる

基本編での授業を始めてから、生徒たちは「こういうことをやっているんだ」という実感を持ちやすくなっていると思います。以前は「何をやらされているんだろう」と感じていることが多いように見えましたが、今では自分が探究活動の流れの中でどの部分をやっているのかが見えやすくなったようです。興味がある生徒は先の方まで見通すこともできますし、目の前の活動が大きな流れのどこに位置するのかがわかりやすくなっているため、迷子になる生徒が少なくなり、スムーズに取り組めているようです。

調査や参考文献の収集など、授業時間だけでは賄えない部分もあるので、冬休みの課題や自主課題として進めています。最終的には3学期の総合の時間を使って、グループ内での発表やベストプレゼンターの選出などを行い、全体で共有する時間を作る予定です。探究活動の基本的なスキルを身につけ、最後には自分の探究を発表する経験を少しずつ積み重ねていくことで、生徒たち自身も成長しています。

中高6年間を通して将来に活きる探究スキルを習得

本校では中学3年生の2月末に「卒業探究ポスターセッション」を行っています。全員が参加し、3年間の中等科で自分がどう成長したか、どのような興味を持ち続けたのかを振り返り、その成果をポスターにまとめて発表します。中等科の3年間は、学年ごとに目標が設定されており、1年生は「自分との出会い」、2年生は「自分と他者との関わり」、そして3年生は「社会の中での自分」に焦点を当てています。この流れに沿って、最終的には社会の中でどのような問題解決をしたいのかを明確にすることを目指しています。

高等科に進むと、これらの探究をさらに自分のキャリアに結びつけていくことが目標になります。社会の中で自分がどのように貢献できるのかを具体的に考えていきます。例えば、高校1年生では進路選択や卒業生の具体的な活躍を探究し、高校3年生では「Women for Others」(他者のために生きる)というモットーに基づいてキャリアを築いていくことが期待されています。

6年間の探究活動を通してキャリアに結びつけるためには探究の基本的なスキル、例えば参考文献の書き方や課題設定の方法などを中学生の段階で身につけておくことが重要だと思います。探究のスキルを中学から高校にかけて段階的に身につけることは、生徒が将来どの分野であれ、しっかりと問題解決能力やプレゼンテーション能力を発揮できる基盤となります。中高6年間で探究スキルを確実に習得し、将来のそれぞれの進路で活かせるようになってほしいと思います。

自分で考え、表現する力を養う

本校の探究活動を通して、生徒たちには自分の頭で考え、自分の言葉で表現する力を身につけてほしいです。どれだけ深く広く探究できるかも大切ですが、何よりも自分の意見を持ち、自分の言葉で表現することが重要です。中学1年生であれば中1なりの、自分の考えと自分の言葉を持ち、高校3年生であれば高3なりの自分の思考と表現を持つことが求められます。どの成長段階でも、自分の頭で考えたことを自分の言葉で表現することが、探究の基本であり最も大事な部分です。だからこそ、誰かの受け売りではない、自分の思考を表現してほしいと思います。