生徒の声

◆高校3年生 Mさん(任意での手帳購入)

普段どのようにスコラ手帳を使っていますか

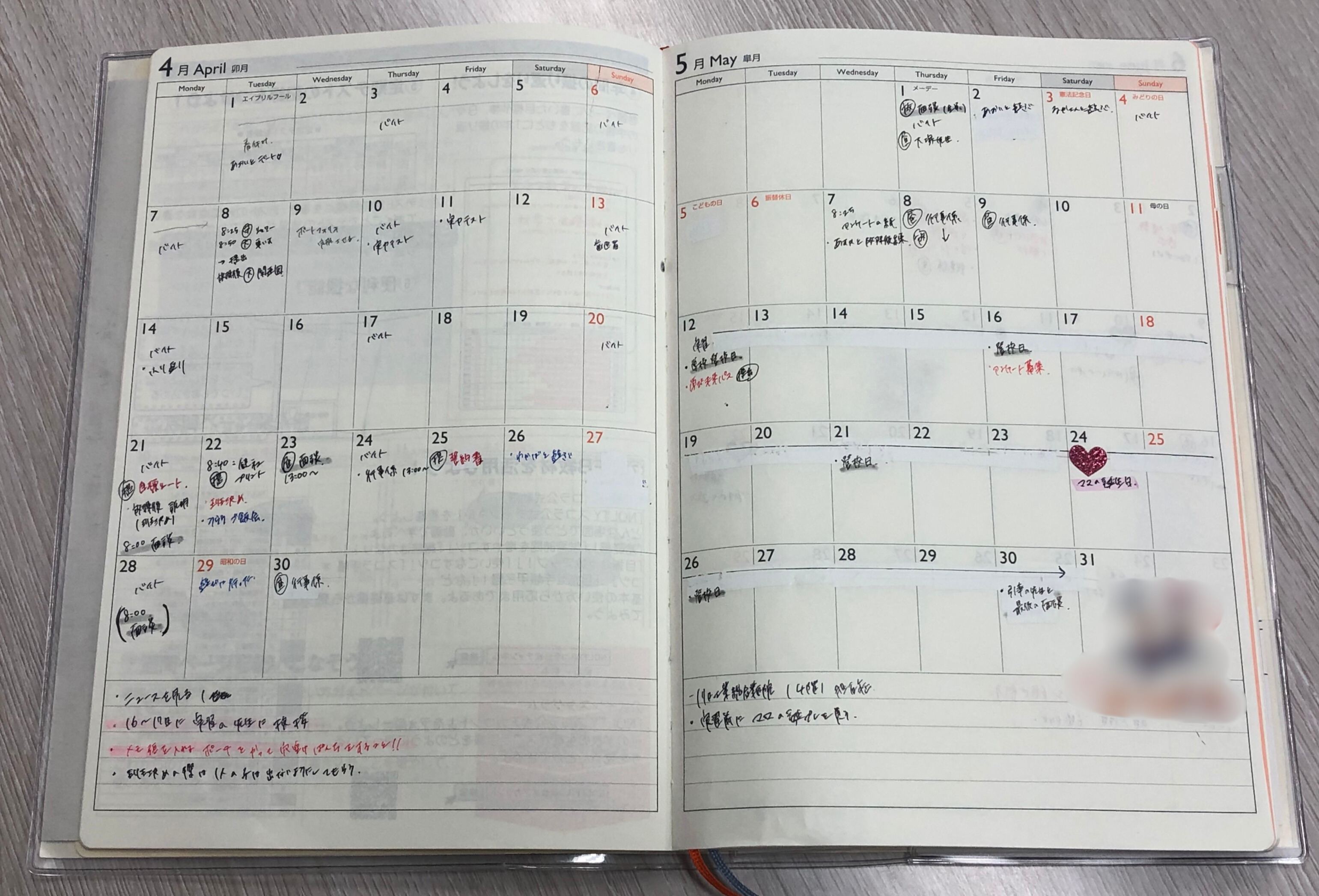

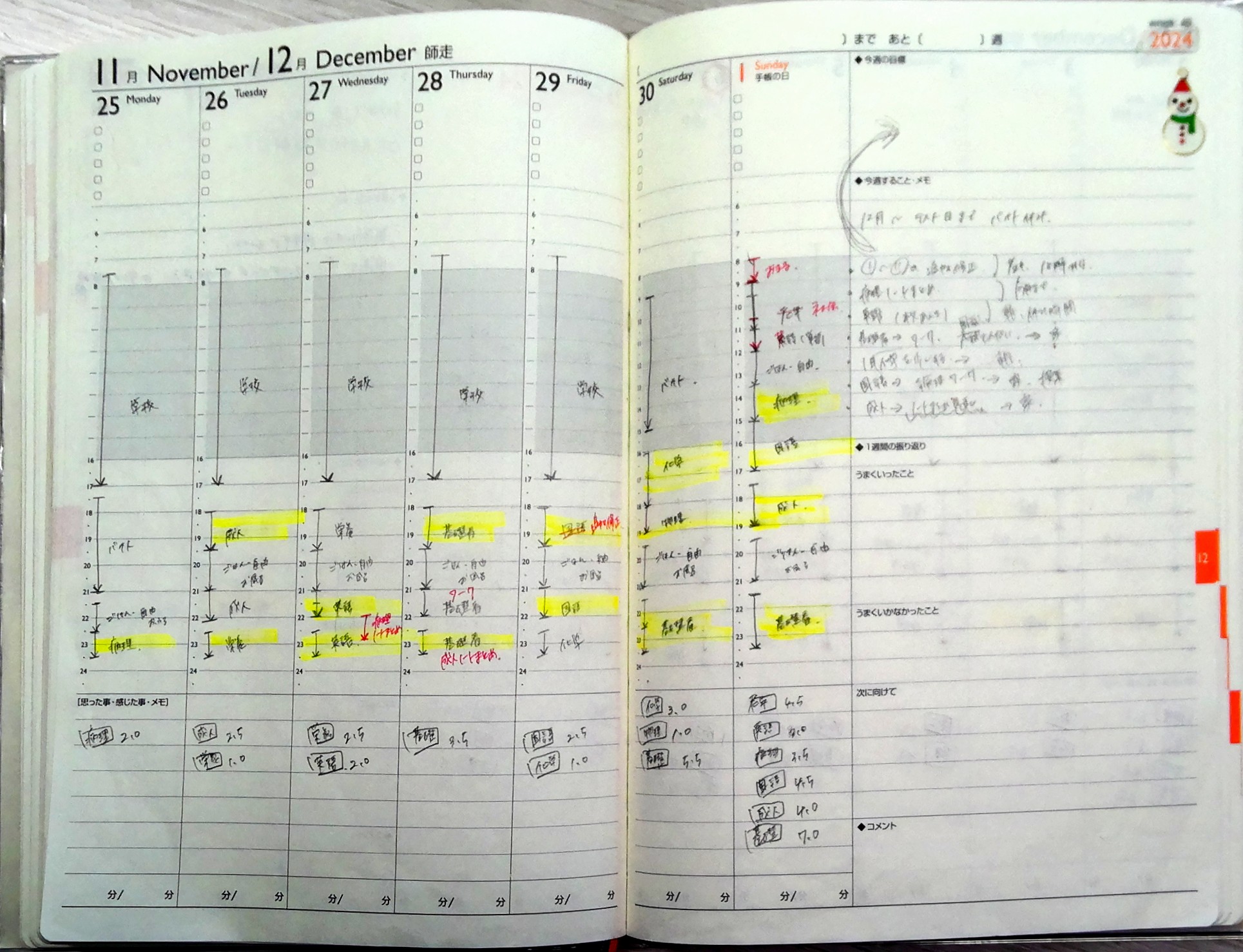

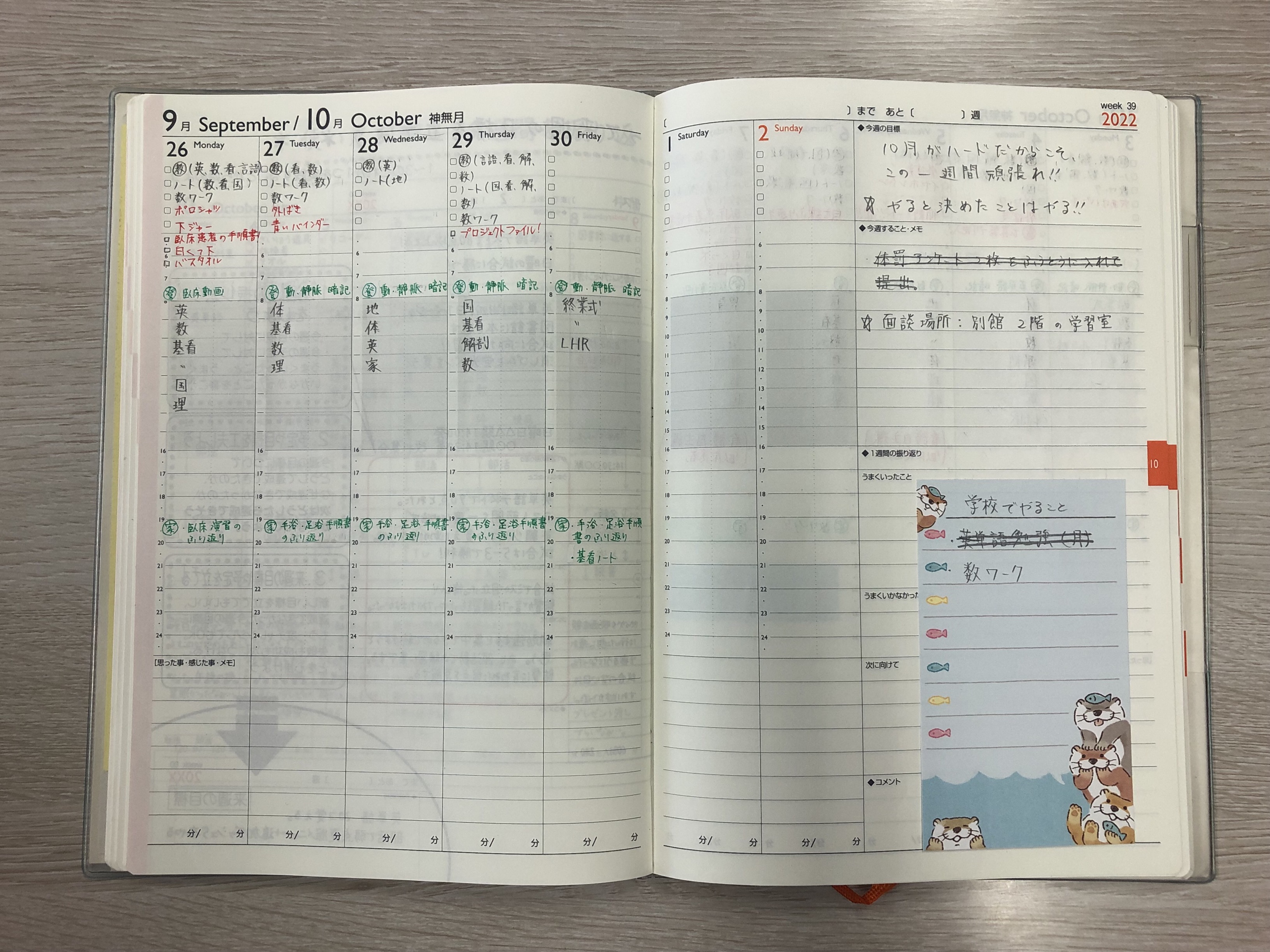

提出物の締め切りや予定など、学校のことを中心にスコラ手帳に書いています。 月間ページには、用事ごとに色分けして一目で予定がわかるよう工夫しています。 週間ページには、その日にやったことや時間割を細かく書き込んでいます。また、「今日は看護の実習があったから、午後はノートまとめをしよう」など、予定を考えて書きます。終わったらペンで線を引き、やらなければならないことをメモして管理しています。

スコラ手帳を本格的に使い始めたきっかけはありますか?

先生に紹介してもらい、学校を通してスコラ手帳を購入しました。月間ページ(マンスリー)だけでなく、週間ページ(バーチカル)で詳しく予定を書けるところが気に入っています。スケジュール管理がしやすくなることで、自分の空いている時間がひと目で分かり、どの時間をどう使うかを計画できるのが便利です。例えば、学校の予定とその前後の空き時間を見て「この時間は勉強しよう」と決めるなど、有効に時間を活用できるようになりました。

スコラ手帳を使う前と後ではどのような変化がありましたか?

手帳を使っていなかった時は、予定や課題など、全部頭の中だけでなんとかしようとしていました。スマホも使ってはいましたが、計画的にというよりは、こなすだけになりがちでした。スコラ手帳を使うようになってからは、「明日はこれがあるから、事前に準備しておこう」、「来週に大事な予定があるから、今週は予習しておこう」など、少し先のことを見通して計画的に動けるようになりました。授業の復習や予習も、時間を見つけて手帳に書き込むことで、やるべきことを整理しやすくなったと感じます。

またスコラ手帳を書くようになってから、成績が上がりました。自分で勉強の計画も立てるようになり、先生も一緒にサポートしてくれたので、始めは面倒くさいと思っていた手帳も、続けるうちに成果が出るようになりました。スケジュールをきちんと管理することがどれだけ大事か、実感できました。

スマホではなくなぜ紙の手帳でスケジュール管理をするのが良いと思いますか?

スマホはいつも持ち歩いていて便利ですが、SNSやYouTubeなど他の誘惑が多いので、つい予定を確認する以外のことも見てしまいがちです。手帳の方が、目的をしっかり持って見ることができ、計画を立てたり振り返ったりしやすいと感じています。最初は黒ペン一本で文字だけで書いていましたが、今はシールでデコレーションしたり、カラーペンを使ってかわいく書いたりしています。見返した時に思い出としても残るし、やる気も上がって、大切な高校生活の思い出にもなるかなと思っています。

周りの友達に手帳活用のアドバイスをするとすればどんな声掛けをしますか?

まずは実際に手帳を買ってみてほしいです。「スマホやタブレットでも管理できるよ」と言う人もいると思うのですが、私は手帳を使うことで実際に成績も上がったし、「やってよかった!」と本当に思っています。計画を立てて成績が上がったことで、スコラ手帳を書くことで「他にどんなことに活かせるかな?」と、さらに考えるきっかけにもなりました。

また、手帳でスケジュール管理をすることは、時間管理や遅刻防止といった、社会で大切な基礎的なルールを自然に身につけられるとも思います。手帳を使うことがいろいろな面で自分の成長につながるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。

◆専攻科1年生Mさん、Sさん(学年購入)

初めてスコラ手帳を手にしたときの印象を教えてください。

Mさん: 高校で初めて手帳が配られて、最初はどう使えばいいのか悩みましたが、NOLTYプランナーズの方による使い方ガイダンスがあり、色々な書き方のイメージが膨らみました。

Sさん: もともと予定を書いて行動することがあまりなかったのですが、手帳だと時間割や持ち物をわかりやすく書けるので、忘れ物が減らせるのがいいなと思って使い始めました。

スケジュール管理はスマホとスコラ手帳で使い分けていますか?

Mさん: 高校2年生からHRでスマホが使えるようになりました。私は週間ページの部分はあまり使わなくなってしまいましたが、月間ページをよく活用しています。やるべきことはスマホにメモし、先の予定や全体を見たいときはスコラ手帳の月間ページを見ています。

Sさん: 私もスマホでメモをとることは多いですが、講義で持ち物や課題を言われたときはスコラ手帳に書き込んでいます。

どのように予定やメモを管理していますか?

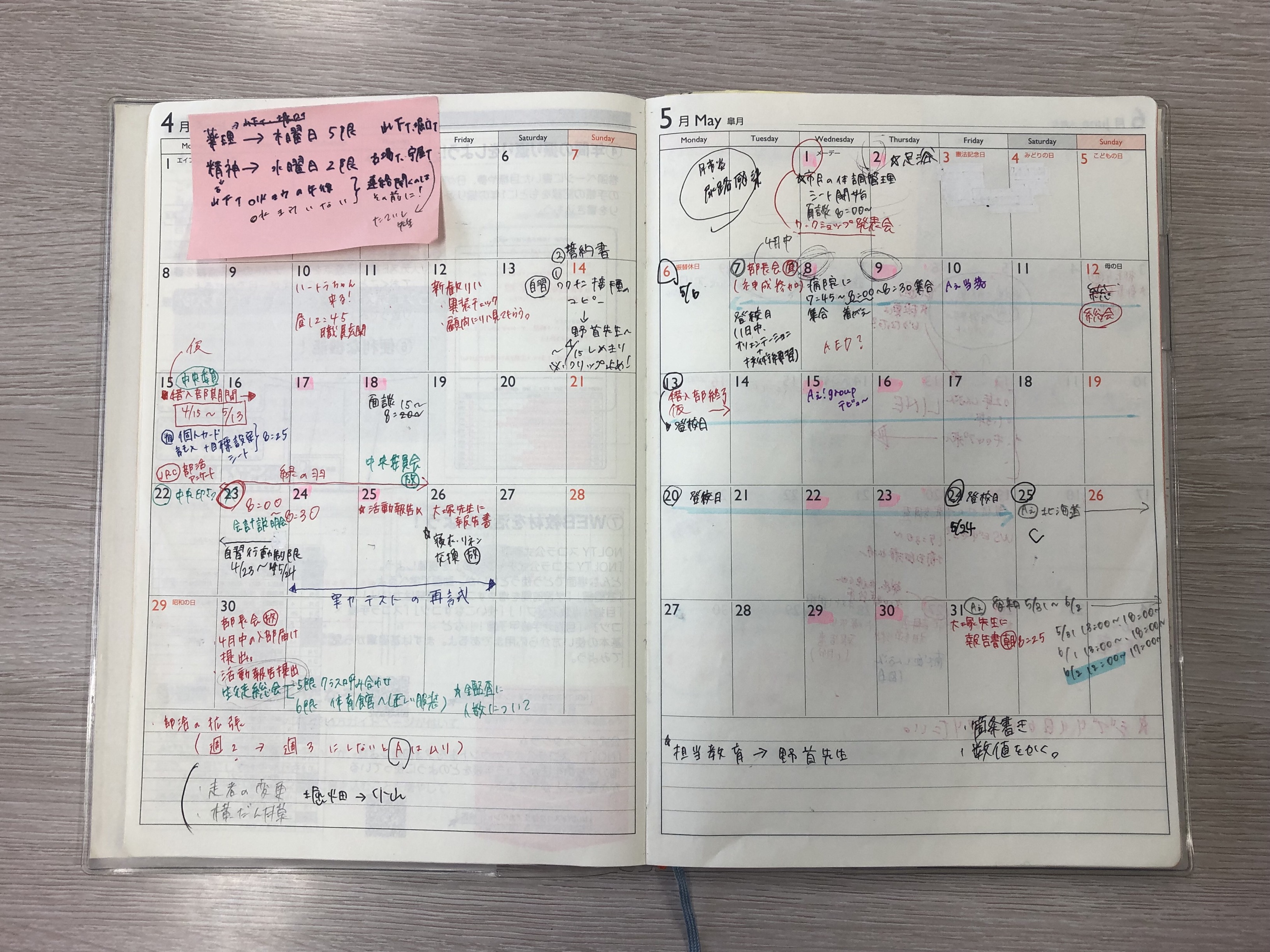

Mさん: 学校のスケジュールやプライベートの用事を月間ページに書き出しています。部活もしているので、フリーページには部活の話し合いの内容を書きつつ、月間予定も確認しています。行事や自分の予定、部活のことなどを色分けして一目見て分かるようにしています。先輩の使い方も真似して参考にしました。見返してみると、忙しかった時期もあったなと思い出になります。

Sさん: 私は週間ページをメインで使っています。時間割と持ち物、メモ欄をよく書いていて、今週やるべき課題を昼休みなど空いた時にメモしています。 またスタンプを使ったり、推しの誕生日を書き込んだり、手帳を使うことで気分が上がるような工夫をしています。課題で大変なときでも励まされるようなことを書いています。

スコラ手帳を使って得られた変化・成長はありますか?

Mさん: 先を見通す力が身についたと思います。期限までにやらなければならないことを整理できるようになり、今では月の予定が立っていないと不安になるようになりました。

Sさん: 忘れ物が無くなりました。中学でも持ち物をノートに書いていましたが、手帳の方が詳しく、スペースも広いので、忘れ物をせずに毎日過ごせています。

スケジュール管理やメモを取るうえで、手帳とスマホの違いについてどう感じていますか?

Mさん: スマホだと「スマホが覚えてくれているから大丈夫」と思ってしまい、忘れてしまいがちです。手帳だと色分けなど工夫することで、開いて一目見ただけで、すぐ予定が分かるのが良さだと思います。

また先生に報告や相談をするとき、教室以外だとスマホが禁止なので、手帳を見ながら話せるのが便利です。先生からのアドバイスもすぐ書き込めますし、社会に出て目上の方と話す時も手帳を使う習慣が役立つと思います。

Sさん: スマホで文字を打つより、手帳に書いた方が速いし、メモも消えずに残せるので便利です。それに、スマホを長く見ていると目が疲れるので、できるだけ紙に書いて見るようにしています。

学びみらいPASS(※1)の診断結果を見て、強みシール(※2)を手帳に貼っていますね。

Mさん: 学びみらいパスの結果を見て、自分の強みや力を入れたいことを手帳の1ページ目に貼っています。いつでも目に入るので良いなと思っています。

Sさん: 私も2年生になってから貼るようになりました。ふと目に入ったときに思い返して意識するきっかけになっています。

(※1)河合塾が提供する「学びみらいパス」とは、「未来を切り拓く力」の現状を把握し、目標設定から実践、振り返りまでを確立できるアセスメントテストです。非認知能力をはじめ、これまで見えなった力や、できるようになることの可視化を通じ、主体的な学習者を育てます。同時に、生徒への見方を深め、多面的な指導を実現させると共に、学校運営の評価と改善のための定量的な指標としても活用できます。

(※2) 学びみらいPASSの生徒向け解説会で理解した「自分の強み」や「手に入れたいチカラ」について、今後の学校生活の中で日々意識できるように、スコラ手帳に貼って見返せるように作られたのが『強みシール』です。NOLTYスコラ プログラム(スコラ手帳)と学びみらいPASSの両方を採用すると、解説会の中でこの強みシールを使うことができます。

スコラ手帳を使うことで身につけたい力や、目標はありますか?

Mさん: メモをとる力をつけたいです。実習の時など情報が多いと、今何をすべきか分からなくなるので、メモの習慣をつけていきたいです。

Sさん: 私も、メモを取って先を見通す力を身につけたいです。先生の大事な話も聞き逃さずにメモする力をつけたいです。