貴校の教育理念・教育方針について教えてください

本校は中高一貫校のため、幅広い年齢層の生徒たちが一緒になって活動できることが大きな特徴です。本校の校訓である「正しく 剛く 寛く」をもととし、中高一貫教育ならではの強みを活かして、豊かな人間性を育むとともに、幅広い社会の発展に貢献できるようなリーダーシップを身につけることを教育方針としています。

2025年度からは、積極的に「中高交流の時間」を設けています。これまでも学校行事など様々な場面で中学生と高校生が一緒に活動する機会はありました。しかしそれだけではなく、「探究的な学び」という観点から協働して、物事を一緒に深く考える機会も必要だと考え、昨年度から本格的に取り組むようになりました。

この時間では中学1年生から高校3年生までの生徒がグループごとに集まり、探究的な学習活動を行っています。たとえば、高校生がどんなテーマで探究を進めているのかを中学生に紹介したり、研究内容を共有したりします。また、大学の先生を招いてアドバイスやコメントをいただく機会もあり、その過程を中1から高3までのすべての生徒が一緒になって経験します。

生徒の反応はいかがでしょうか?

「中高交流の時間」は生徒にとって大きな刺激になっています。中学生にとっては、高校生の考え方や、しっかりとした発表の姿を見ることで多くを学ぶことができます。一方で、高校生にとっても、中学生が参加することで「どうすれば中学生にも分かるように伝えられるか」など、発表方法を工夫したり気遣いを持って取り組んだりするようになっています。こうした相互の学びや配慮は、これまでになかった新しい成長のきっかけになっています。

その他に貴校ならではの取り組みはありますか?

本校では「自彊(じきょう)講座」と呼ばれる希望者を対象にした講座も行っています。放課後などに行う教養講座で、科学や物理、英語など、さまざまなテーマごとに開講しており、生徒は自分が興味のある講座に応募し、その中で活動します。

高校生・中学生の区別なく、講座に参加した生徒同士が一緒に学び合うことができるのも特徴です。部活動とは異なり、あくまで「講座」として、同じテーマに関心を持つ生徒の集まりという位置づけです。教科学習では掬いきれない、それぞれの興味や関心をさらに深められるような取り組みとなっています。

講座の募集は教員が主導して行っていますが、参加してからの活動は生徒主体で進められることが多いです。例えば、その分野に詳しい外部講師を招いて学びを深めたり、生徒同士で話し合いながら企画や運営を行ったりしています。

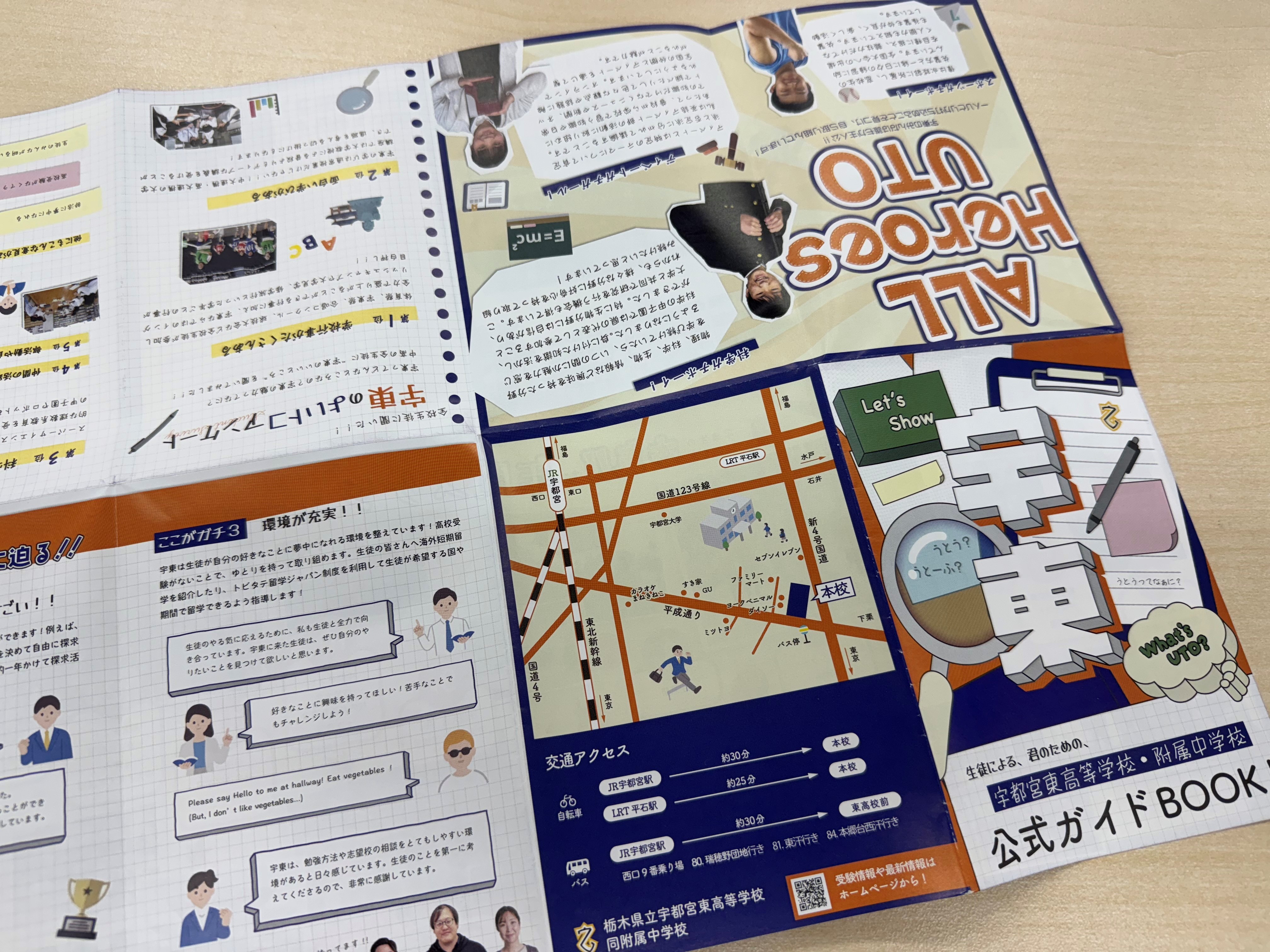

勉強だけにとどまらず、「学校の紹介パンフレットを作る」といった実践的なテーマの講座も開講しています。最近では、生徒たちが手作りした学校紹介パンフレットを完成させました。このパンフレット作りでは、近在の宇都宮メディア・アーツ専門学校の教員や学生など、外部の方々からもアドバイスをもらい、共同制作という形で進めてきました。こうした取り組みを通じて、生徒たちが自発的に学び、幅広い経験を積んでいます。

このような講座が始まった背景を教えてください

「主体的な学びの場をつくる」という観点から、こうした講座は2024年度から新たにスタートしました。あくまで生徒の主体的な興味・関心を深められるよう、希望制とし、現在では100名を超える生徒が参加しています。外部講師を招くだけでなく、地域の専門学校やさまざまな機関とも連携するなど、「外とつながる」機会がある講座が多いのも特徴です。いわゆる教室内での机上の学習だけでなく、さまざまな体験や活動を通して、生徒の主体性や探究心を育む内容となっています。

2025年度からは新たにSSH校にも指定されました。このような取り組みを推進する目的や背景を教えてください。

SSHにおける取り組みは、国からの大きな支援が得られることや、本校の探究学習の取り組みを客観的に評価してもらえるというメリットがあります。こうした背景もあり、ぜひ参加すべきだと考え、昨年度申請行い、2025年4月からSSHに正式採択、実施できることとなりました。

本校では生徒一人ひとりが自分の興味・関心に基づいて学びを深められるよう、「一人一テーマ」の探究学習を柱としています。まだ始まったばかりですが、研究者としての探究活動に必要な素養を身につけたり、モチベーションを高めるための講演会を開催したり、現段階での生徒の取り組み内容等を大学の先生方に評価していただくなど、さまざまな取り組みを進めているところです。

海外留学の支援に関してはいかがでしょうか?

グローバルな活躍を目指す生徒たちにとって、在学中に海外で経験を積み、より広い世界に目を向けるきっかけを持てるような環境を整えることは、学校としても非常に重要だと考えています。

2025年度は10名の生徒が「トビタテ!留学JAPAN」の選考に選ばれ、夏休み以降に海外渡航を予定しています。留学にチャレンジしたいと応募してきた生徒には、志望理由や自身の企画を練ってもらうなど、主体的な準備を促しました。また、探究学習を支援する企業等に生徒の企画や計画を見ていただくなど、外部の専門家の力も借りながら、学校としても多方面からバックアップを行っています。

さまざまな取り組みを進めていく中で先生方の理解促進はどのように行ってきましたか?

本校は、2027年度から中等教育学校へ移行することが決まっています。このような外的な変化があることが、「学校も変わっていかなくてはならない」という意識を、職員一人ひとりがあらためて持つきっかけとなりました。

しかし、単に制度が変わるだけでなく、どのように変わっていくべきか、という点についても、これまで様々な検討を重ねました。例えば、生徒を対象にワークショップを開き、「どんな中高一貫校になってほしいか」「どんな学びがある学校が魅力的か」などについて意見を出し合いました。また、教職員向けにも同様のワークショップを行い、そこで出てきた多くの意見をもとに、今後の方向性を探りました。

その中で、やはり「探究的な学び」が、生徒たちの「学ぶ楽しさ」を引き出すのではないか、という意見が多く寄せられました。生徒もそうした学びを望んでおり、教職員もその必要性を確認し合うことができました。

共通理解はある程度できたと感じていますが、具体的な取り組みを進めるにあたっては、現場の負担なども十分に考慮しながら進めていく必要があると感じています。 また、実践の参考とするため、これまでに20校ほどの他県の中高一貫校や、SSH導入校、特色ある学びを実践している学校への視察を行い、教員同士で報告・情報共有してきました。実際に先進的な学校の魅力や具体的な取り組みに触れることで、教員たちのモチベーション向上や、新たな視点の獲得、全体での意識共有にもつながったと感じています。

貴校の生徒には学校での学びを通してどのような資質・能力を身につけて欲しいですか?

やはり一番大切なのは、自分が身につけた知識や技術を実社会の中で発揮できる力だと思います。探究学習は、自分自身で世の中を見つめ、疑問や課題を見つけるところから始まります。好奇心や課題意識を持ち、自分で調べる力や、その結果を周囲にわかりやすく説明・表現する力、仲間と話し合うコミュニケーション力、そして最後に考えをまとめて一つの形に仕上げる力――こうした力は、どのような分野に進んでも社会で求められるものです。こうした力を身につける経験を積んでほしいと思います。

校長先生が“学校”を運営していく上で大切だと思うこと何ですか?

学校としては基礎的な学力をしっかりと身につけさせることがもちろん重要です。しかし、それに加えて、一人ひとりの生徒に対してさまざまな「仕掛け」や情報提供をしていくことも大切だと考えています。 例えば留学の話でも、チャンスがあれば積極的に反応し、挑戦しようとする生徒が本校には多くいます。学校としては、そのような外部の支援やさまざまな取り組みについて、「こんなものがあるよ」と生徒に積極的に知らせていくことも、非常に重要だと思っています。

またコロナ禍を経験して、改めて学校というのは「人が集まる場所」なのだと強く感じました。知識を実際に活用する機会や、生徒同士が話し合い、協力する場面をどれだけ多く提供できるかも重要だと思います。こうした経験を積むことで、子どもたちが実社会に出たときに活躍できる力を身につけられるのではないかと考えています。

今後の展望を教えてください。

当然ながら、教員は何年かごとに異動していきますが、学校は発展を続けていかなければなりません。そのため、一部の人に依存した体制では、持続的な発展は難しいと感じています。そこで、SSHという土台を活かしつつ、STEAM教育や地域課題の解決、さらには海外との連携など、多様なコンテンツとそれらを円滑に運営する体制を整備することで、生徒たちが自らの力を伸ばしていける環境を整えていきたいと考えています。