目次

ここ数ヶ月、様々な広告やイベントなどで『SDGs』や『持続可能な』といった言葉を目にする機会が多くなりました。この『SDGs』とはいったいどのようなものなのでしょうか。

■SDGsはSustainable Development Goalsの略

日本語では『持続可能な開発目標』と訳されていますが、『SDGs』と呼ばれることが多いです。

SDGsは2015年9月25日~27日、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、その成果文書として「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」として採択されたものになります。

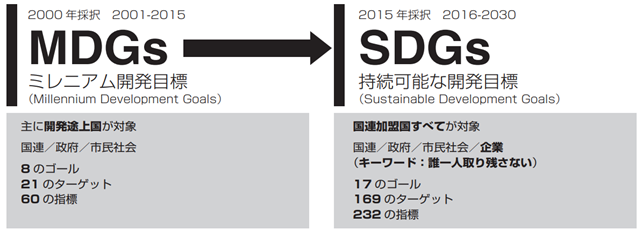

■MDGsからSDGsへ

2000年に国際社会の共通の開発目標としてMDGs(Millennium Development Goals・ミレニアム開発目標)が2015年までに達成すべき目標として採択されました。MDGsは一定の成果をあげたものの、未達成の課題に対して引き続きの対策が必要となりました。また、途上国向けの目標を先進国が主導して決めたこともあり、途上国の意向が反映されていないという指摘や政府開発援助(ODA)中心にした対策が多く、 民間企業が大きな関心を持つまでにいたりませんでした。

SDGsでは、MDGsで未達成の課題への取り組みを進めるとともに、世界各国共通のゴールが掲げられました。先進国も共通の課題として、経済・社会・環境の3つの側面すべてに対応しています。そのゴールも全人類が取り組むべき課題として、MDGsの8から17に増えて、より包括的となりました

■SDGs 17のゴール

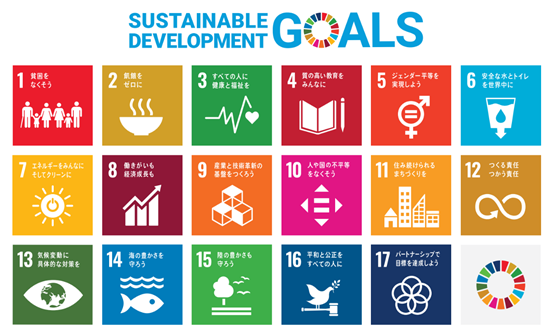

SDGsには17のゴールがあります。

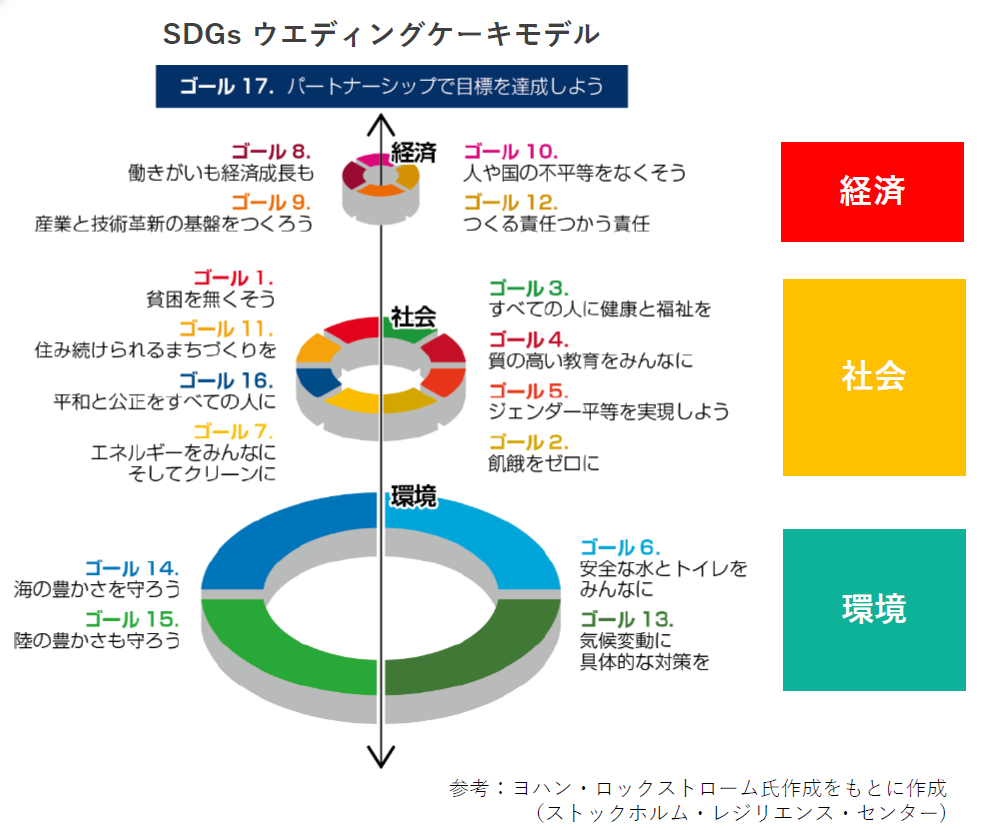

これらのゴールは経済、社会、環境という視点で区分されることもあります。

それぞれのゴールは独立した存在であると同時に、他のゴールに対して影響を持つ存在でもあります。SDGsを考えていく場合には17のゴールの何れかだけに注目するのではなく、経済、社会、環境というそれぞれのレイヤーも俯瞰して考えていく必要があると言えます。

■169のターゲットと232の指標

SDGsには17のゴールをさらに細分化して具体的な目標にした169のターゲットとそれらターゲットの進捗を確認する232の指標があります。

外務省 JAPAN SDGs Action Platformより詳細を確認いただけます。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal1.html

ターゲットや指標はそれを表す数字を理解すると分かりやすいです。

ゴール1「貧困をなくそう」を例にします。

ターゲット1.1とはゴール1の中にある目標の一つです。指標1.1.1とはターゲット1.1と対になっている評価基準になります。

ターゲット1.1

2030年までに1日1.25ドル未満で生活する極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。

指標1.1.1

国際的な貧困ラインを下回って生活している人口の割合(性別、年齢、雇用形態、地理的ロケーション(都市/地方)別)

ターゲット1.bとはゴール1の中にある手段の一つです。指標1.b.1はターゲット1.bと対になっている評価基準になります。

ターゲット1.b

貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。

指標1.b.1

女性、貧困層及び脆弱層グループに重点的に支援を行うセクターへの政府からの周期的な資本投資

■日本の現状

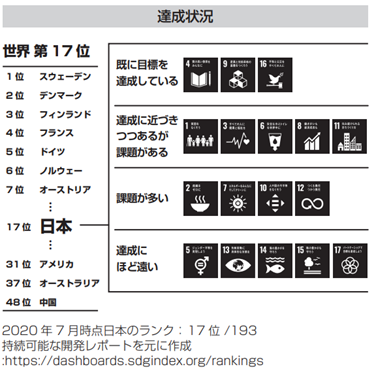

Sustainable Development Reportでは各国のSDGs達成度を調査しレポートしています。2020年6月時点で日本は17位になっています。

Sustainable Development Report

https://dashboards.sdgindex.org/rankings

国連広報センターによるSDGs報告2020では全体的な進捗を確認することができます

このような状況に対して日本政府も取り組みを進めています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai8/actionplan2020.pdf

様々な取り組みを進めていますが、特にSDGs未来都市などは活発な状況ではないでしょうか。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/teian/sdgs_2020sentei.html

また、様々な企業でもSDGsの取り組みが増えてきました。

経団連SDGs

https://www.keidanrensdgs.com/home-jp

■SDGsの理念

SDGsの魅力の1つに、その理念があります。それが「誰一人取り残さない」世界を作ることです。先進国や新興国が途上国を置き去りにしないというだけでなく、女性や子供、障害や病気を持つ人、性的・宗教的マイノリティや先住民、移民、難民など、どこでどのような暮らしをしているかにかかわらず、弱い立場、苦しい立場にあるすべての人に目を配り、「誰一人取り残さない」世界を作っていこうという意味が込められています。

トレードオフとは、何かを得ると別の何かを失う、相容れない関係のことです。SDGsではトレードオフにならない仕組みを作ることが重要です。日本でも、第二次世界大戦後の急速な科学・技術の発展により公害が発生し人々を苦しめました。これは経済に偏ることで環境破壊が起きた例です。 SDGsでは経済、社会、環境の3つを両立させながら発展することで持続可能な社会を目指していくものになります。

■まとめ

SDGsは現在の課題を解決することだけに留まらず、持続可能な未来を創ることにも繋がる活動と言えます。また、その取り組みは企業に留まらず大学や高校でも盛んになっています。SDGs人材がこれからますます重要になってくるのではないでしょうか。

その他のコラムはこちらへ

https://www.noltyplanners.co.jp/schola/inquiry-program/column/index.html